AIに支配される日は本当に来る? 「知性」と「意識」の違いを知ろう

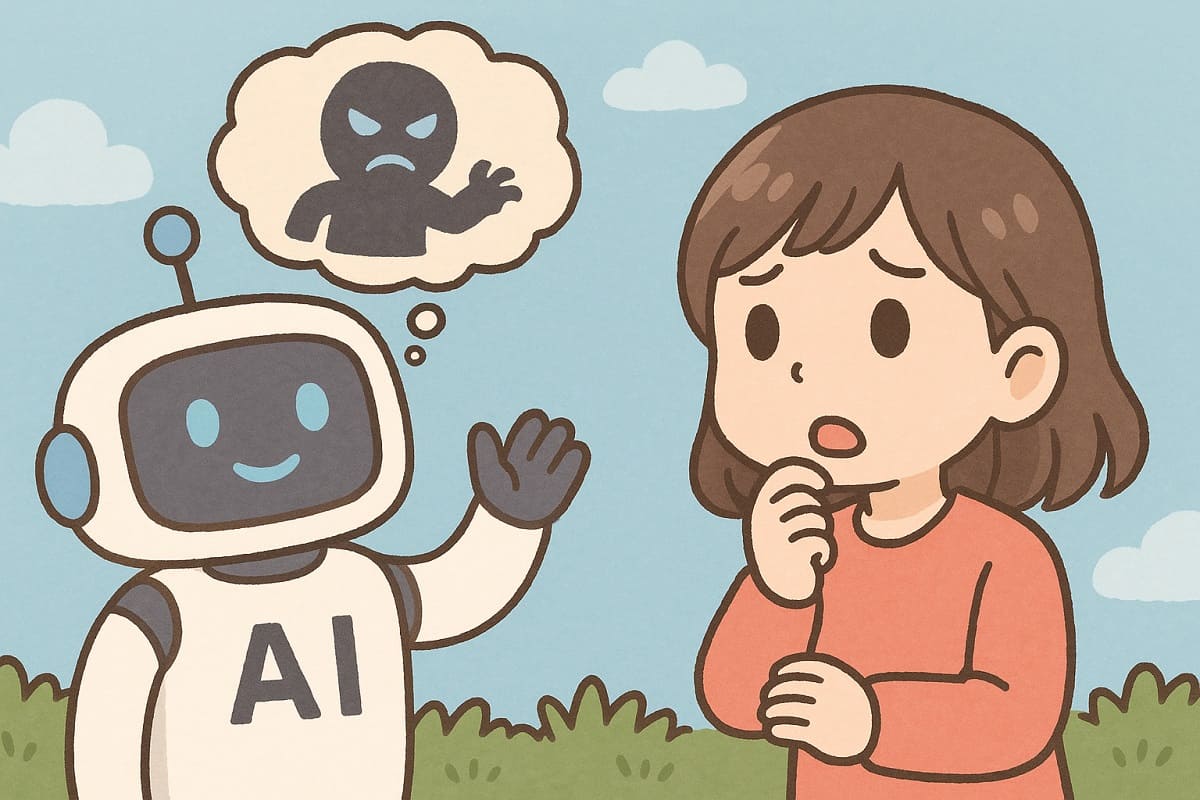

「AIがどんどん賢くなって、いつか人間を支配するんじゃない?」—そんな不安をニュースやSNSで見かけますよね。たしかに、最近のAIは詩やエッセイを書いたり、プログラムを作ったり、むずかしい試験にも合格したりと、人間に近い力を見せています。だからといって、AIに“心”や“気持ち”があるわけではありません。この「賢さ」と「心(意識)」を混同しないことが大事です。

この記事では、「知性(賢さ)」と「意識(主観的な体験)」の違いを整理しながら、「AIに支配される」不安をほどいていきます。

「知性」と「意識」はちがう

知性は「うまく問題を解く力」や「会話の受け答えができる力」のこと。意識は「痛い」「うれしい」「自分は自分だ」という“感覚”のことです。AIについて考えるとき、この2つを分けて考えるのが大切です。

昔の科学者アラン・チューリングは、「人間と区別できない受け答えができる機械なら、知性を認めてもいい」と提案しました(チューリングテスト)。でも、それは“外から見えるふるまい”を基準にしたテストで、「その中にほんとうの意識があるか」まではわかりません。

「中国語の部屋」:わかっている“ふり”と、ほんとうの“理解”

哲学者ジョン・サールは「中国語の部屋」というたとえ話で、こう反論しました。「たとえ見た目では自然に会話できても、単にルール通りに記号を並べ替えているだけなら、それは“理解”ではない」。つまり、見かけ上の賢さ(知性)と、内側の体験(意識)は別物だ、という主張です。

いまの多くのAIは、たくさんのデータから規則性を学んで、入力→出力の変換をする「超高速な計算装置」です。「すごい答え」を返しても、それは計算の結果であって、“痛い・かなしい”のような主観的な体験があるわけではありません。

そもそも「人間の意識」って何?

ここで一歩引いて、人間の意識そのものを見てみましょう。実は、私たちの「自分は自分だ」という感覚(自我)や、「痛みを感じる」といった体験(意識)の仕組みは、まだ完全には解明されていません。脳がいろいろな情報をまとめ上げて「私」というまとまりを作り出しているという考え方もあり、さらに大胆な説では、「意識は脳が生み出す“うまい錯覚”かもしれない」とも言われます。

人間の意識の正体は、いまも大きなナゾなのです。

「他我(たが)問題」:他人に“心がある”と、どうして言える?

私たちはふつう、「自分に意識があるように、他人にも意識がある」と当たり前の前提で暮らしています。誰かが指をはさんで「痛い!」と言えば、「その人も痛みを感じている」と思う—これは社会で生きるための基本です。

でも、哲学的には「他人がほんとうに意識を持つことを直接確かめる方法はない」という難問があり、これを他我問題と呼びます。外から見えるのは行動や言葉だけ。心の内側は、どんな最先端の科学でもそのまま見ることはできません。

もしかしたらこの世界で意識を持っているのは自分だけで、「他の人たちは意識を持っているように振舞っているだけ」かもしれません。そう考えると怖いですが、これを確かめる術はありません。

AIが人間そっくりにふるまったら?

この他我問題をAIに当てはめると、「AIが人間そっくりにふるまうとき、意識の有無を見分けられるのか?」という問いに直面します。チューリングテストが示すのは“外から見えるふるまい”ですが、サールの指摘どおり、それで内側の体験まではわかりません。

つまり、人間同士ですら、相手が意識がもっているかどうかを確かめる術はないのだから、AIが意識をもっているようにふるまうのであれば、実際に意識があるかどうかはあまり意味がない、とも言えるのです。

そこで一つの考え方はこうです。もし区別が原理的にむずかしいなら、十分に人間らしくふるまう存在(人でもAIでも)には、「心があるものとして配慮して扱う」ほうが、社会的にも倫理的にも筋が通るのではないか。実際、この立場を支持する議論もあります。

それでも「AIが人間を支配する?」の現実味

ここまでの議論をまとめると、研究者の多くは、いまのAIを「高度な計算システム」と見ており、AIに自我や意識が存在するか?という議論にもあまり意味はありません。

むしろ現実的に注意すべきは、人間がAIをどう使うかという点です。私たちがルールやマナーを作らずに使えば、AIは“人間自身の問題”をどんどん拡大してしまいます。逆に、透明性(どう作られ、どう動くかの説明)や責任の所在をはっきりさせ、教育とルール作りを進めれば、AIは強力な道具として社会の役に立ちます。

まとめ:不安より、「知る」ことでAIを使いこなそう

まとめると、以下のとおりです。

- 「知性(賢さ)」と「意識(主観的な体験)」はちがう。

- いまのAIは、知性がるように“ふるまえる”が、意識や感情があるわけではない。

- 人間の意識の正体も、実はまだナゾが多い。

- 他人(やAI)の内側に意識があるかを直接確かめることはできない(他我問題)。

- だからこそ、私たちはルール・教育・使い方を整えて、AIを道具として上手に活用していくことが大事。

「AIが人間を支配するか?」という心配は、“意識”をめぐる混同から生まれがちです。いまのAIは“感じない計算機”。こわがるより、仕組みを知って、賢く使うことが、私たちを守るいちばんの力になるでしょう。

主な参考文献

- Cole, D. (2024). The Chinese Room Argument. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2024 ed.). Stanford University.

- Felix, A. (2025). Consciousness as Construct: Revisiting the Illusion Hypothesis through Self-Model Theory. OSF Preprints.

- Podgorski, D. (2017, June 16). Respect the Machines: A Pragmatist Argument for the Extension of Human Rights to P-zombies and A.I. The Gemsbok.

- The Thinking Lane. (2023, March 27). The Philosophical Problem of Other Minds. Medium.

- Solipsism and the Problem of Other Minds. (n.d.). Internet Encyclopedia of Philosophy.